来杨凌,看什么?当然是科技感十足的农业技术和成果。

4月24日至25日,科技创新赋能农业现代化——全国主流媒体杨凌行主题采访活动举行,在行进式报道中,记者们感受杨凌推动高质量发展的蓬勃态势,探寻农业现代化的“杨凌密码”。

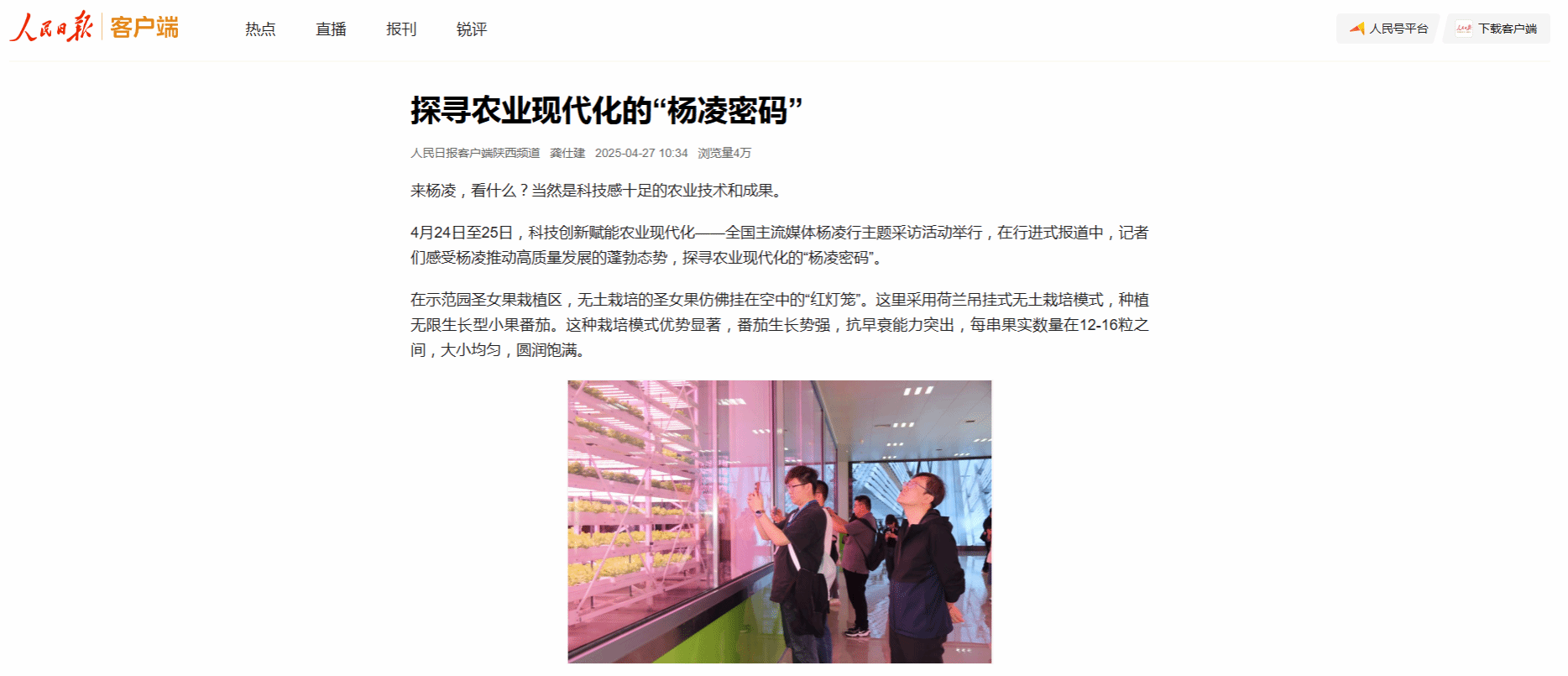

在示范园圣女果栽植区,无土栽培的圣女果仿佛挂在空中的“红灯笼”。这里采用荷兰吊挂式无土栽培模式,种植无限生长型小果番茄。这种栽培模式优势显著,番茄生长势强,抗早衰能力突出,每串果实数量在12-16粒之间,大小均匀,圆润饱满。

在奶油生菜育苗和种植区域,绿油油的生菜种满10层钢架。人工模拟的“太阳光”全天照射,营养液通过管道循环供给。

“通过智慧化精准管理方式,奶油生菜全年可生产12茬,产量是农田种植的15至20倍。串收番茄的种植期突破11个月,采收期超过9个月。”听了园区工作人员郑飞的介绍,大家纷纷感慨:“科技的力量真是太神奇了!”

种子是农业的芯片。走进位于杨凌示范区的先正达集团杨凌育种中心,温室大棚里生机盎然。一株株玉米生长在种植盆里,水肥一体化的滴管系统自动浇灌,从刚刚发芽的玉米幼苗,到结穗成熟的玉米,每个生长周期的玉米在这里都能看到。育种科学家们通过无极调光技术大规模自动化温室,克服了季节的束缚,进一步加速了育种进程。

“以往选育一个玉米自交系,需要连续自交七代到八代或者更长的时间。但是用我们双单倍体技术,7到8个月的时间就可以选择出纯合的自交系,继而能用于优良杂交种的组配,这样就大大缩短我们的育种周期,提升了育种效率。”先正达集团杨凌育种中心工作人员介绍。

“火龙果不是长在南方吗?北方怎么也能种得这么好?”走进陕西杨凌青皮她园火龙果种植基地,只见连片设施大棚内,火龙果苗正舒展着厚实的翠绿枝条,呈现出盎然生机。

“实现‘南果北种’的关键在于设施农业技术创新。”杨凌职业技术学院火龙果产业研发中心主任牛永浩介绍。在种植过程中,团队不断优化设施,探索出拱棚双膜、拱棚三层膜,创新出不用覆盖棉被的大棚保温栽培技术。目前这些技术已在北方多个省市推广应用。

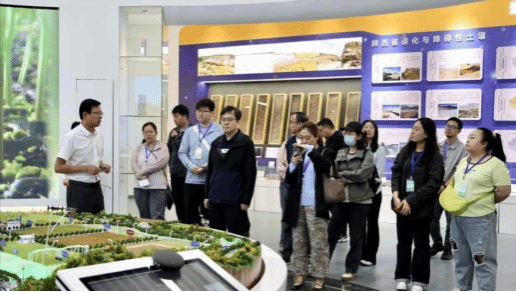

在中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心的“耕地质量与土壤”主题展区,中陕高标准农田建设集团有限公司副总经理杜宜春说,团队历时一个月左右时间,采集11.4万份土壤样品,构建起覆盖耕地、园地、林地、草地、盐碱地的全国土壤数据库。

展区内,四大修复技术体系——土壤物理性状调优、土壤化学性状调优、土壤生物营养重构和耕地质量监测管护,通过流程图清晰展示,从深松土壤、增施有机肥到微利用测土配方施肥技术,每一步都精准提升土地“健康值”。

当土地的生机被唤醒,种子的潜能亦在实验室中迸发。西北农林科技大学作物抗逆与高效生产全国重点实验室内,一场关乎粮食安全的“基因革命”悄然推进。

在小麦研究领域,实验室作为国内唯一参与单位完成了普通小麦参考序列。此外,实验室系统揭示了小麦条锈菌致病机制,率先发现其毒性变异途径,为抗病育种开辟新路径。

上海合作组织农业技术交流培训示范基地在6年建设中已从蓝图变为现实,成为我国与上合组织国家农业对外合作的“金字招牌”;杨凌以为农业科技公司对作物进行全过程电脑管理,提高了生产效率和农产品的品质和安全;陕西海斯夫生物工程有限公司重点突破了生物制造核心工业酶与菌种等“生物芯片”技术,实现多种功能食品原料的生物制造技术生产……

两天来,记者们一路走、一路看,一路听、一路谈,对杨凌作为我国首个农业高新技术产业示范区在农业领域所取得的成绩有了更加深入直观的了解,看到了现代农业发展的新模式、新动能、新成效,纷纷表示不虚此行,收获满满。(通讯员 唐生辉)