在西安电子科技大学,青春党史课、校史思政课等历史思政课被搬上了话剧舞台,学生们在沉浸式演绎中与历史展开一场“无声的对话”;操作机器人“重走长征路”,西安工业大学融合多重元素的《AGV移动机器人应用与开发》实践课成为学生们心中的“宝藏课程”;西安铁路职业技术学院校史馆内,学生志愿讲解员以青春视角讲述学校发展脉络与行业精神,成为一道“亮丽的风景”……

近年来,陕西不断强化思政育人实效,驶入全国“大思政课”建设综合改革试验区“快车道”后,各高校守正创新,打破传统思政课堂边界,让红色历史“亮”起来、理论思想“活”起来、人物事件“动”起来,推动思政课“走新”更“走心”。

“红色资源”让思政课“亮”起来

杨凌职业技术学院小麦育种专家赵瑜研究员给学生讲述自己扎根麦田育种的故事

西安电子科技大学在马栏革命纪念馆开展红色研学活动

“1948年解放前夕,无数的敌人步步逼近,无数战友消失在疾风骤雨……让我们回到过去,一起追寻永不消逝的电波!”随着画外音响起,西安电子科技大学思政课堂上,由竹园三号书院学生原创的红色舞台剧《永不消逝的电波》再次上演。“本剧以校友、革命烈士李白为原型,讲述了在解放前夕,共产党人英勇无畏的奋斗历程。”该校马克思主义学院副教授王艳告诉记者,同学们通过角色扮演、情景演绎、讲述辩论、沉浸思考,感受先辈们的家国情怀。

以“红色剧本+”为载体的沉浸式教学新模式,让思政课更有深度和温度。近年来,在“大思政课”建设中,越来越多的高校将红色文化资源融入教育教学全过程,让红色成为思政课立德树人的鲜亮底色。

“请党放心,强国有我!”3月29日下午,在西北农林专科学校附设高职党支部活动旧址,来自杨凌职业技术学院的本科生和杨凌高新小学的四年级学生,一同高举右手庄重宣誓。这场以“窑洞薪火照初心,红领巾筑梦启新程”为主题的红色研学活动,正是该院以红色铸魂育人的生动实践。

作为农林特色的高职院校,杨凌职院深度挖掘“三农”有关的红色资源:从燕子突击队、赤山约农会等革命故事,到唐和恩、邓玉芬等英雄人物;从岗红米、霍山黄芽等红色地标农产品,到延安精神、南泥湾精神等精神财富,均被有机融入思政课与专业课教学中,通过课堂讲授、师生研讨、主题研学等多元形式,厚植学生学农爱农、知农为农的情怀。

“红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富,也是坚定理想信念的生动教材。”该院马克思主义学院党总支副院长张伟认为,要用好红色资源,办好“大思政课”,在青年学子心中广撒深播“红色种子”,引导他们为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

“AI+思政”让思政课“活”起来

在西安工业大学“大思政课”育人创新研究基地开展思政课实践教学

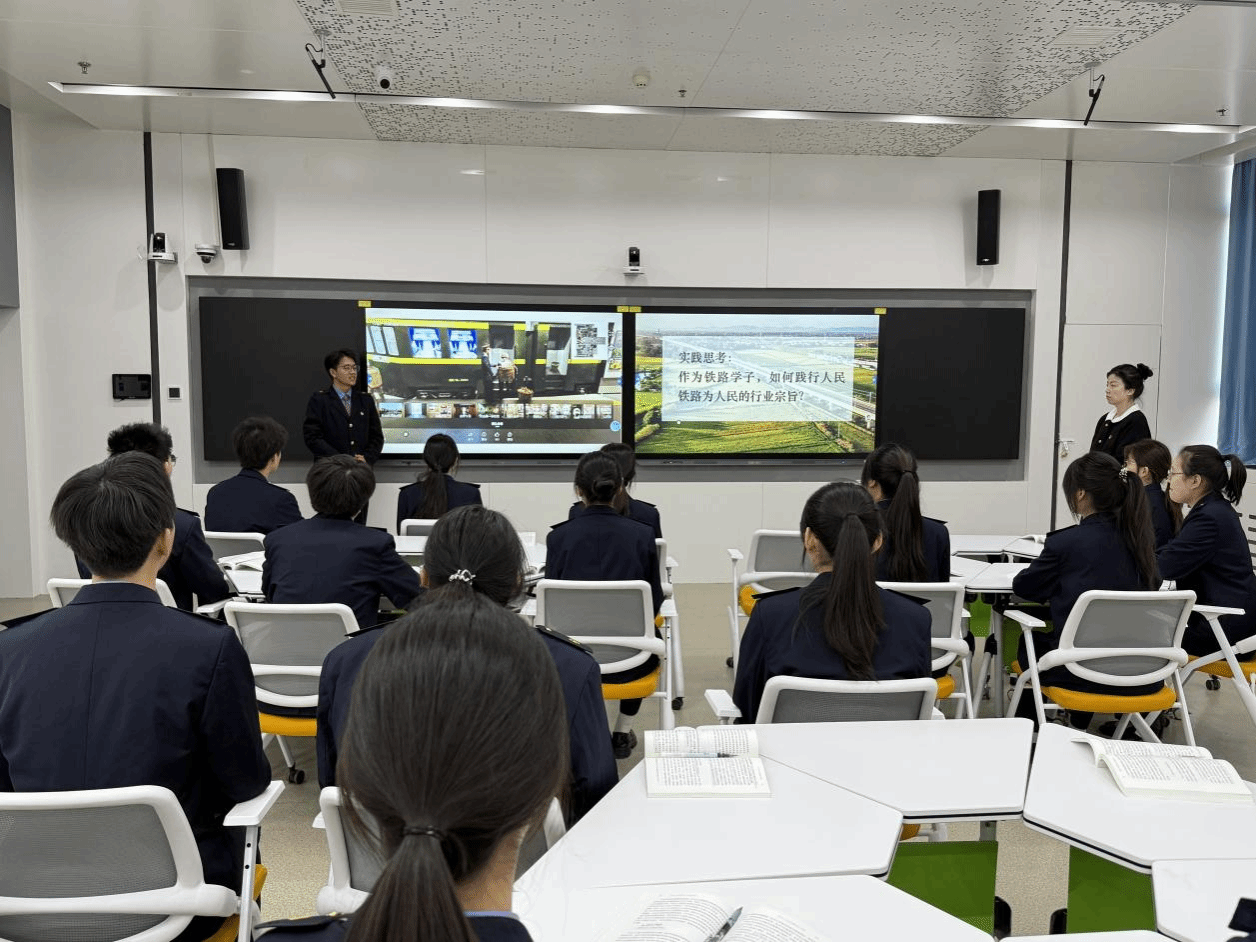

西安铁路职业技术学院《遵守道德规范 锤炼道德品质》思政课现场随着数智化在教育领域的应用加深,如何让思政课堂与人工智能结合起来,如何让思政课更生动、活跃起来?最近,陕西不少高校给出了实践探索。

3月21日,在西安铁路职业技术学院《遵守道德规范 锤炼道德品质》思政课上,一位AI数字讲解员给学生们讲起了革命烈士张思德的事迹。这是西铁职院“AI+思政”教学改革的一次尝试。思政课教师何苗介绍,这堂课利用数字人展现真实案例场景,并提出的问题引发学生兴趣,随后引导讨论和深入思考。

“有点意思”“思政课还可以这样上”……新颖的教学方式让“00后”大学生们眼前一亮,虚拟技术和5G信息化技术的融入,突破了传统思政课教学的局限,以直观、新奇的方式让思政教育真正“活”了起来。

“它最大的优点,就是实实在在提升了思政课的‘抬头率’,激烈的讨论让课堂由学生被动参与变为学生主动建构,数字人则让思政课由‘理论说教’变为生动叙述和沉浸式体验。”何苗说。

在陕西高校,类似AI数字人思政课程这样的创新实践并非孤例。

“在虚拟仿真实验室开展的实践教学大家感受如何?”日前,在西安工业大学“大思政课”育人创新研究基地,学生们佩戴VR一体机,随着思政课教师杨婧轻点课程主题,学生们即刻“穿越”进虚拟世界。课后,杨婧通过“学习通”平台提问大家的学习感受,很快,屏幕上出现了一条条留言:“体验感十足”“3D画质清晰,也不晕”……

“当代学生最大的特点就是互联网参与意识强。”杨婧说,“新时代思想政治教育要被学生接受,就必须充分利用数字技术,打造具有吸引力的创意场景和交互方式的实践体验空间,让学生沉浸在‘自主学习’的环境中。”据悉,该基地是今年学校确定的本科重点平台建设项目之一。目前,已经建设完工,待正式运行后,将面向全校1.8万余名本科生,完成本科各门思政课程总共40个学时的实践教学任务。

“人工智能与思政教育的深度融合,是技术发展与教育创新的必然趋势。”该校马克思主义学院院长梁华平认为,这一融合促使教师从传统的“知识传授者”转变为“价值引领者”,构建起“技术赋能”的新型教育生态。“人工智能技术赋能高校思政课,既确保了学生的主体地位,又超越了现实限制,让学生能够在虚拟与现实的交织中深入探索知识领域,推动思政课教学范式的根本性变革,焕发思政课教学生命力。”

“线下+线上”让思政课“热”起来

2024年5月31日,在西安电子科技大学校史馆开展“场馆里的思政课”活动

最近几年,西铁职院每学期都会将思政课从课堂搬到田间地头、生产车间、红色旧址、纪念馆等,引导学生在活动中学思践悟。去年11月,该院机电工程学院60余名学生在西安铁路局西安动车段上了特别的一课:55岁的“全国劳动模范”董宏涛作为讲师,以铁路发展为背景,实地为学生们讲授了高铁这一“大国重器”的发展历程及相关检修操作技能。

“活动的效果远远超出了我们的预期。”西铁职院党委书记赵春平向记者介绍,线下实践活动的火热让各式思政教育在校园里“热”了起来,比如“时事一刻钟”、模拟法庭、品读革命家书、毛泽东诗词朗诵、师生共同编排红色情景剧、对话历史人物、习语品读等活动迅速在校园的各个角落里展开。

除了线下活动之外,网络思政教育也如火如荼。2024年12月,西安工业大学的8位师生来到富平县黄窑村,开展一场直播助农实践活动。化身带货主播的老师和同学们,全方位展示黄窑村红薯粉条特点与品质。凭借专业知识与青春活力,直播间互动频繁、点赞不断,成功帮销了大量粉条。

“我们在学校的带领下,行走在黄窑村的田间地头,用脚步丈量这里的山峦沟渠,用心体验当地农民对土地和水的珍惜,最后以绘制文化墙、设计农产品包装、拍摄文旅宣传短片等方式为乡村振兴尽自己的一份力。”直播队成员朱先彬告诉记者,每次实践过后,都会有一些学生刷新对社会的理解、对国情的认知,从田野课堂中得出自己所困惑的问题的透彻答案。

西电科大则以校史馆为“时空之眼”,打造了一场云端与线下有机融合的“场馆里的思政课”。这一创新实践吸引了陕西7所高校师生踊跃参与,2万余名学子相聚云端。活动通过沉浸式展览、口述历史故事、主题宣讲等多元形式,以校史馆承载的红色记忆为纽带,带领师生共同体验了一场“身临其境”的红色教育。

“我们经过多方调研,采用线上云端直播与线下沉浸式授课相结合的创新形式,让思政课有声有色,进而帮助青少年‘扣好人生第一粒扣子’。”该校马克思主义学院党委书记周燕来说,近年来,学校通过开展“云端思政课堂”,将思政课有机融入生活、网络、实践、环境等各个维度,突破时空限制,构建起“虚实融合”的大思政育人新场域,在智能升级中不断深化思想浸润,真正实现了思政教育的守正创新。“下一步,学校将继续坚持以学生为主体,持续深耕‘行走的思政课’‘场馆里的思政课’‘未来技术领域里的思政课’三大思政课特色品牌,让思政教育进一步接地气、冒热气。”

作者:张晨悦;编辑:悦悦;审核:万里